Peut-on guérir de l’esclavage ?

Etait-ce l’objectif recherché? Quoi qu’il en soit, il est intéressant de s’interroger sur les raisons profondes qui motivent des descendants d’esclaves, affranchis depuis 1848, à réclamer aujourd’hui encore des réparations financières. Comment comprendre que la douleur soit si vive 165 ans après? Cette partie de l’Histoire humaine, aussi douloureuse soit-elle, ne peut-elle s’inscrire dans le registre qui est le sien: le passé?

La psychanalyste Jeanne Wiltord[1] explique:

«Pour comprendre l’insistance de la demande de réparation qui se fait entendre dans ces populations, il me paraît nécessaire de situer la souffrance causée par la colonisation esclavagiste et racialisée dans sa dimension de traumatisme.»

En psychanalyse, un événement revêt un caractère traumatique dès lors qu’il génère, après coup, des comportements et des actes automatiques, c'est-à-dire non délibérés, comme la peur de l’eau pour celui qui a manqué de se noyer dans son enfance...

«Ce qui est paradoxal, c’est que ce qui insiste, ce qui se répète n’est pas du tout un souvenir agréable. Il renvoie à des événements qui ont eu lieu dans le passé mais n’arrivent pas à s’inscrire dans un passé et continuent de fonctionner comme s’ils étaient encore actuels[2].»

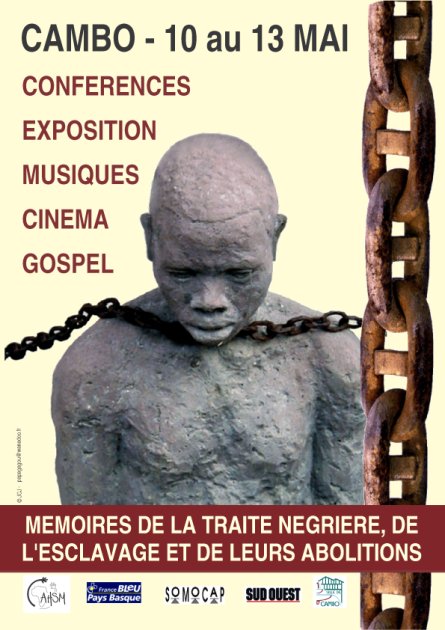

La traite négrière: une souffrance à dimension traumatique

Arrivés sur des terres lointaines et sans aucun rapport avec leurs pays et culture d’origine, les Africains déportés se sont vus imposer, de surcroît, un rapport social totalement faussé:

«Dans la société coloniale, les relations humaines ne se sont pas structurées à partir de la différence symbolique introduite par la parole[3].»

Ainsi, sur décision du colonisateur, qui refusait de voir en eux des semblables, les esclaves sont entrés de force dans une société ségrégationniste. Désormais, la valeur d’un individu, son humanité se jugent à la couleur de sa peau:

«Aux “blancs” a été attribuée une valeur imaginaire et les “noirs” sont restés marqués d’une façon tout aussi imaginaire par la macule de l’esclavage.»

De même que les valeurs de la Révolution française sont toujours constitutives de la société hexagonale contemporaine, les valeurs de la société «coloniale esclavagiste et racialisée» fondent encore les relations sociales dans les ex-colonies françaises. Les conséquences sur les individus et la société elle-même s’avèrent nombreuses: Jeanne Wiltord souligne par exemple «une fragilité des hommes dans leur rapport à la virilité». Il est à noter qu’en psychanalyse, la virilité se distingue de l’organe sexuel. Ici, elle s’apprécie à l’aune de la capacité à faire usage du langage pour soutenir une parole en son propre nom. Cette fonction «humanisante» s’étant trouvée pervertie, la parole est devenue l’affaire du «blanc».

Dans son cabinet parisien, Jeanne Wiltord, reçoit régulièrement des personnes descendant d’esclaves affranchis.

«Les femmes et les hommes que je reçois présentent des difficultés qui sont bien sûr fonction de la façon dont leur histoire personnelle s’est trouvée nouée à l’histoire coloniale. Mais ces souffrances comportent dans la majorité des cas un trait commun: une difficulté à faire confiance à la parole, “pawol an bouch pa chaj” (“les paroles prononcées par la bouche ne sont pas lourdes à porter.” Il est plus facile de parler que d’agir), et une tendance à substituer au langage et à la parole, le court-circuit de la pensée que la psychanalyse appelle “passage à l’acte”.»

Elle constate également de nombreuses somatisations que la médecine occidentale a bien du mal à soigner. Parmi les plus courantes, il y a les maladies de peau dont les eczémas, les troubles du tube digestif, les pelades... Et les enfants ne sont pas épargnés. Elle remarque en outre que «la prégnance de l’imaginaire dans la structure des subjectivités peut aussi se repérer par la tonalité paranoïaque des relations, dans le rapport d’insécurité par rapport à l’espace toujours potentiellement chargé de menaces. Les protections magiques sont attendues des quimbois[4] mais aussi des pratiques religieuses monothéistes où les prières ne s’adressent pas à Dieu mais au “Bondié”».

En outre, pour appréhender toutes les dimensions de ce traumatisme, n’omettons pas l’incidence du refus des colons blancs de transmettre leur nom aux enfants issus de leurs relations avec des femmes non-blanches. Un acte lourd de conséquences pour l’enfant, puisqu’il correspond à un non accueil dans la lignée. Symboliquement, il n’est pas reconnu comme faisant partie de la famille.

En 2008, lors d’un reportage réalisé en Martinique, un béké (nom donné par les Antillais aux colons blancs et à leurs descendants) me confiait que sa mère mourante lui avait fait jurer de ne «jamais se marier avec une négresse». A l’article de la mort, une seule chose la préoccupait: la préservation du nom de famille. Pour mourir en paix, elle avait besoin de savoir qu’il ne serait pas maculé par le métissage.

Selon Jeanne Wiltord, «dans le groupe des békés, le nom a été et continue d’être un élément central pour garantir la respectabilité et la pureté raciale d’une famille et la généalogie y est utilisée comme preuve de respectabilité et de pureté raciale. Le refus des békés de donner “leur’’ nom patronymique aux enfants nés de leurs relations hors-mariage avec des non-blanches, c’est-à-dire leur refus de donner à ces enfants une reconnaissance symbolique, indique à quel point le nom de famille continue d’être marqué dans ce groupe par des enjeux imaginaires».

Le poids du déni

Il est logique de penser que de tels traumatismes vieux de plusieurs siècles devraient être résolus depuis belle lurette. Cependant, les maux psychiques ne peuvent être véritablement soignés que si l’on pose des mots sur les événements qui les ont produits. Mais en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane française et à la Réunion, on a plutôt opté pour le silence. C’était la consigne. En Martinique par exemple, «la proclamation par le gouverneur Rostoland de l’abolition de l’esclavage en 1848 est explicite sur ce point: “je recommande à chacun l’oubli du passé[5]’’».

Pourtant, «ne pas parler d’une histoire lui donne de l’ampleur», précise Jeanne Wiltord. De plus, au silence imposé par l’Etat s’est ajouté celui infligé par l’école laïque républicaine qui ne laisse aucune place dans les programmes à l’histoire des colonies, ni même à la façon dont elles ont été peuplées. Au contraire, elle a imposé le déni en enseignant à tous un ancêtre unique et commun: le gaulois.

Enfin, l’accession en 1946 de ces quatre colonies au statut de département parachève l’œuvre de déni, car la structure coloniale sur laquelle elles ont été créées a perduré après la départementalisation. Cette particularité en fait des départements entièrement à part. Une situation à laquelle tout le monde semble s’être accommodé, mais qui n’est pourtant pas propice à une guérison du traumatisme.

«Le déni est un mécanisme paradoxal qui fonctionne à notre insu pour nier une réalité, poursuit Wiltord, mais qui ne permet pas de constituer la mémoire de cette réalité. C’est une tentative imparfaite pour se détacher de la réalité d’un événement ou d’un fait, quand leur signification ne peut pas être admise psychiquement par un sujet.»

Aussi, une question reste en suspens: comment un traumatisme aussi profond et encore présent dans le quotidien de nombreux Antillais, Guyanais et Réunionnais peut-il être pansé?

Ne plus être esclave de l’esclavage

En plus d’un travail psychanalytique qui découle d’une démarche individuelle, la psychiatre martiniquaise préconise de «faire des recherches historiques et de travailler à rendre l’histoire lisible». En effet, une représentation victimaire s’applique à ne concevoir les esclaves que dans leur condition de maltraité et à occulter la force dont ont fait preuve nombre de ceux qui ont refusé de se soumettre: il y a eu des résistants, des révoltés. Un tel regard, affirme Jeanne Wiltord, permettrait d’aborder autrement «cette histoire déjà marquée par la honte chez les descendants d’affranchis».

Aujourd’hui, on entend çà et là des voix s’élever pour réclamer des réparations pour les multiples dommages occasionnés par la traite négrière. Jean-Marc Ayrault lui-même et certains membres de son gouvernement ont pu estimer la demande légitime. Cependant, la position de Jeanne Wiltord est sans ambigüité:

«Une réparation est impossible. On ne peut pas effacer l’histoire.»

D’autant qu’elle perçoit une motivation plus profonde dans toutes ces requêtes en compensation:

«Dans toute demande, il y a une demande d’amour et de reconnaissance; mais y porter réponse par des compensations matérielles ne fait que relancer la demande sans jamais arriver à la satisfaire car cette réponse est une méconnaissance du registre où la demande a à être entendue.»

Le propos ici n’est absolument pas de classer aux oubliettes cette triste période de l’histoire humaine et du capitalisme marchand, bien au contraire. Le souvenir de la traite négrière doit permettre de construire un présent et un futur plus en adéquation avec le respect de la personne humaine. C’est d’ailleurs ce qu’écrivait Frantz Fanon[6] en 1952 dans sa conclusion de Peau noire masque blanc:

«Chaque fois qu’un homme a fait triompher la dignité de l’esprit, chaque fois qu’un homme a dit non à une tentative d’asservissement de son semblable, je me suis senti solidaire de son acte.

En aucune façon je ne dois m’attacher à faire revivre une civilisation nègre injustement méconnue. Je ne me fais l’homme d’aucun passé. Je ne veux pas chanter le passé aux dépens de mon présent et de mon avenir.

[…] N’ai-je donc pas sur terre autre chose à faire qu’à venger les Noirs du XVIIe siècle?

[…] Vais-je demander à l’homme blanc d’aujourd’hui d’être responsable des négriers du XVIIe siècle?

Vais-je essayer par tous les moyens de faire naître la culpabilité dans les âmes? La douleur morale devant la densité du passé? Je suis nègre et des tonnes de chaînes, des orages de coups, des fleuves de crachats ruissellent sur mes épaules.

Mais je n’ai pas le droit de me laisser ancrer […] Je n’ai pas le droit de me laisser engluer par les déterminations du passé.

Je ne suis pas esclave de l’esclavage qui déshumanisa mes pères.

[…] Mais moi l’homme de couleur, dans la mesure où il me devient possible d’exister absolument, je n’ai pas le droit de me cantonner dans un monde de réparations rétroactives.»

Harry Eliezer

SOURCE : SLATE.FR

[1] Docteur en psychiatrie, psychanalyste née en Martinique et spécialiste des troubles liés à la colonisation. Elle est membre de l’Association lacanienne internationale (ALI).

[2] Les békés: maîtres et père? texte de la conférence tenue par Jeanne Wiltord le 14 juillet 2010 à Fort-de-France

[3] idem.

[4] Le Quimbois, est l'équivalent, pour les Antilles françaises, du Vaudou haïtien, de la Santeria cubaine et du Candomblé brésilien. Le mot «quimbois» viendrait de l'injonction «Tiens bois» en créole

[5] Les békés: maîtres et père?

[6] Frantz Omar Fanon, né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France et mort le 6 décembre 1961 à Bethesda (Washington DC, Etats-Unis), est un psychiatre et essayiste français martiniquais et algérien.